Lebendversuch: Jonas Burgert. Rez.: Ingrid Reichel

Ingrid Reichel

IM WETTLAUF GEGEN DEN KITSCH

|

|

||

|

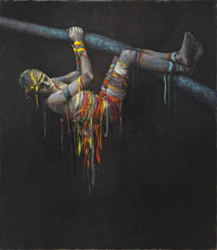

Jonas Burgert: Selten nachts, 2010. Öl auf Leinwand. Foto © Gunter Lepkowski, Lepkowski Studios GmbH, Berlin |

|||

Lebendversuch

Jonas Burgert

Kunsthalle Krems (KHK),

Zentrale Halle & Galerie

Ausstellung: 27.03.2011 – 13.06.2011

Kuratoren: Hans-Peter Wipplinger,

Karin Pernegger

Ausstellungskatalog:

Lebendversuch

Jonas Burgert

Hrsg. Daniel J. Schreiber &

Hans-Peter Wipplinger

Kunsthalle Krems -

Kunsthalle Tübingen

Köln: Verlag der Buchhandlung

Walther König, 2010. 112 S.

ISBN 978-3-86560-940-3

22,80.- Euro

Podiumsdiskussion mit

Jonas Burgert und den Kuratoren

Zentrale Halle der Kunsthalle Krems:

14.05.11, 19 Uhr

Zur Ausstellung

Dem aufmerksamen Ausstellungsbesucher wird Jonas Burgert von der Ausstellung Lebenslust & Totentanz in der KHK (18.07. - 07.11.2010) bereits bekannt sein. Nun hat er seine erste große Einzelausstellung unter dem Titel „Lebendversuch“ zuerst in der Kunsthalle Tübingen (11.12.2010 – 06.03.2011) und anschließend in etwas modifizierter Art in der KHK (27.03. – 13.06.2011) erhalten. Bereits vor eineinhalb Jahren haben die Museumsdirektoren der beiden Kunsthallen - aus Tübingen Daniel J. Schreiber und aus Krems Hans-Peter Wipplinger - diese Ausstellung mit dem Künstler ausgemacht. Burgert musste für diese zwei Ausstellungen eine besondere Auflage erfüllen: Alle in der Zeit verkauften Werke durften nicht zu ihrem neuen Eigentümer. In diesem Sinne sehen manche Käufer erst nach der Kremser Schau zum ersten Mal nach langer Zeit das erworbene Werk. Grund hierfür sind die hohen Transportkosten und Versicherungen der großformatigen Werke, die sich die Ausstellungsbetreiber nicht leisten könnten, denn aus der ganzen Welt interessieren sich bereits Kunstsammler für Burgerts monumentale Kunst. Mittlerweile stehen sie für Jahre hinaus auf der Warteliste. Verrückt, denn bis vor ca. zwei Jahren interessierte sich noch kaum jemand für diesen Shootingstar der Kunstszene. Es war wohl die Gruppenausstellung in der Kunsthalle Hamburg (10.04 – 21.08.2005) zum Thema „Geschichtenerzähler“, die Jonas Burgert in den Kunstmarkt katapultierte. Verantwortlich war Christoph Heinrich, der bis 2007 Leiter der Galerie der Gegenwart war. Neben Größen wie Neo Rauch, der in seinem Stil den sozialistischen Realismus durchdringt, den magischen Realisten Peter Doig, Neoromantiker Gerhard Till und der mit psychologischen Aspekten arbeitenden Ena Swansea befand sich Burgert inmitten hoch dotierter protegés in bester Gesellschaft, wurde doch somit der Kunstsammler Charles Saatchi, der maßgebend den Ton im Kunstmarkt angibt, auch auf Jonas Burgert aufmerksam. Seine Preise haben sich in den Auktionshäusern schlagartig innerhalb eines Jahres etwa verfünffacht.

Seither muss und kann sich der 1969 geborene Berliner eine Fabrikhalle in Weißensee im Berliner Stadtbezirk Pankow leisten, um seine Raum bis Saal füllenden Werke zu erschaffen.Dabei musste Burgert, der von 1991 bis 1996 an der Universität der Künste in Berlin studierte und 1997 Meisterschüler von Dieter Hacker war, lange bescheiden leben. Der Sohn des 2009 verstorbenen Künstlers Hans-Joachim Burgert gründete 1999 mit dem Installationskünstler Ingolf Keiner das Ausstellungsprojekt Fraktale www.fraktale-berlin.de .

Themen der Fraktale I-IV waren Relikt ist Keim (Parochialkirche, Berlin); Mensch baut Mensch (Pfefferberg, Berlin); Faktor Transzendenz (U-Bahn Reichstag, Berlin) und Tod (Palast der Republik, Berlin). Von zwei Künstlern wuchs die Schau bis 2005 auf 25 ausstellende Künstler. Mit Burgerts Karrieresprung fand leider das wunderbare und ambitionierte Ausstellungsprojekt junger Kunst sein jähes Ende. Was ist wohl aus diesen Künstlern geworden, die sich in den Fraktalen gegenseitig befruchteten und bestärkten, frischen Wind mit einem Hauch von Anarchie verströmten, kurzum Rebellion gegen den überzogenen kapitalistischen Kunstmarkt zur Schau stellten? Mit ihrer Kunst den Kampf ums Überleben sprichwörtlich manifestierten. Burgert spielt nun in einer anderen Kategorie. Er hat die brotlose Zeit seines Künstlerdaseins überbestanden, nun muss er im Ranking des internationalen Maximierungsprofits überleben. Die Geldgier im internationalen Kunstgeschäft ist eine der gruseligsten. Burgert scheint sich dessen bewusst zu sein, dies würde zumindest den Titel seiner ersten institutionellen Personale erklären: „Lebendversuch“.

Verfolgt man die Fraktale I-IV chronologisch, kann man Jonas Burgerts Entwicklung (per Internet) verfolgen. So waren 1999 Ornamente und Symbole verschiedenster Kulturen, altägyptische Grabkunst-Motive (inspiriert durch einen, wegen eines erhaltenen Stipendiums, ermöglichten Ägyptenaufenthalt 1998-2000) und Zellstrukturen auf einem gemalten Mauerwerk auf Leinwand vordergründig. Ab 2003 integrieren sich figurative Elemente auf der zweidimensionalen Bildfläche, die Werke gewinnen an Tiefenwirkung. Seit 2005 steht der Mensch im Vordergrund Burgerts Schaffen. Das Archaische, welches von Beginn an große Bedeutung in Burgerts Werk einnahm, konzentriert sich zunehmend am Handeln des Menschen in Form von Riten, Schlagwörter wie Mythos und Pathos bekommen Oberhand. Burgerts Werke verwandeln sich in dreidimensionale theatralische Szenarien, es würde nicht wundern, wenn die Figuren eines Tages aus der Leinwand herausbrechen und über uns kommen würden.

|

|

|

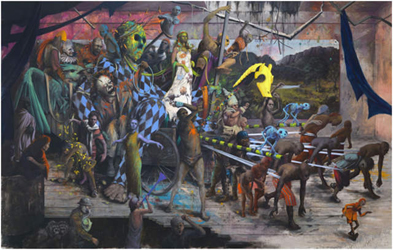

Jonas Burgert vor Suchtpuls Öl auf Leinwand, 2010. Kunsthalle Krems, 2011. Foto ©: Laura Tomicek |

|

|

|

|

Jonas Burgert: Affenfalle, 2010. Öl auf Leinwand. Foto © Jonas Burgert |

Die Kunsthalle Tübingen und die KHK haben einen Katalog zur Ausstellung herausgebracht. Dieser Katalog umfasst bis auf ein Bild – Suchtpuls (2011) – alle ausgestellten Werke und mehr. Ab Seite 93 gibt es ein komplettes Werkverzeichnis der Jahre 2003-2010. Einziger Fehlschlag in diesem Katalog ist das Layout des Werkverzeichnisses, hier sind die Ablichtungen der Werke zu thumbs geraten. Sie hätten um gut einen Zentimeter im Rundumfang größer sein können, ohne dass der Katalog dicker geworden wäre. Für die nur 2,5 cm bis 3,5 cm hohen Miniaturen braucht man schon eine Lupe, um etwas erkennen zu können. Die Fotos selbst und der Druck sind jedoch hervorragend an die Farbe der Originale angepasst. Im Katalog werden drei verschieden Positionen zum Werk und zur Entwicklung Burgerts dargelegt. Daniel J. Schreiber setzt auf die Sprengkraft der Pathosformel. Die Kremser Kuratorin Karin Pernegger geht auf die Quelle ein und analysiert die Begegnung mit einem archaischen Menschenbild. Hans-Peter Wipplinger bezieht sich wiederum auf das gemalte Welttheater des Jonas Burgert. Drei ausgezeichnete Beiträge, die sich im Gesamten nicht widersprechen, sondern zum allgemeinen Verständnis zu Burgerts Werk beitragen.

Burgert, der sich zum Existenzialismus bekennt, meint, der Mensch müsse sich fortwährend definieren, da er sich im Gegensatz zum Tier permanent in Frage stellt. Ihn interessiert hierbei die Fragestellung um unseren Prozess der geistigen Repräsentanz, so Burgert in der Podiumsdiskussion in der Zentralhalle der KHK am 14. Mai 2011. Hier sehe er den Beginn eines Malereidiskurses, der sich mit den Alten Meistern beschäftigt, die zeitlos weiterexistieren. Der Aspekt des Zeitlosen in der Malerei muss, trotz großartiger Gegenwartskunst, möglich sein, führt Burgert aus. Seine Figuren stammen aus verschiedenen Epochen. Das Archaische, die Rituale sieht er über Jahrtausende verteilt.Die Empfindung der Geschichte bleibt anhaltend, doch die Kunst habe die Fähigkeit über das Intellektuelle hinaus zu gehen. Er habe das exzessive Bedürfnis visuelle Situationen herzustellen, die den Inhalt auf eine andere Ebene transformieren und bleibende Empfindungen hinterlassen. Wipplinger verweist darauf, dass es dabei nicht um die Erzählung der Geschichte geht, sondern um die Suche nach Wahrheit. In diesen absurden Theaterszenerien steckt die Groteske, die einen Moment des Innehaltens erfordert. Die Ruhe in dramatischen Szenen stelle sich dann ein, wenn die Darstellung symbolischen und nicht illustrativen Charakter habe, dann wird es still, bestätigt Burgert.

Zum Werk

|

|

|

Jonas Burgert: Gift gegen Zeit, 2009. Öl auf Leinwand. Foto © Gunter Lepkowski, Lepkowski Studios GmbH, Berlin |

Daniel J. Schreiber geht detailliert in seinem Essay auf dieses Phänomen ein. Es sind die gedämpften neutralen Flächen, die weißen oder grauen, reich nuancierten Farbfelder, die Abstraktion also, die mit dem Figurativen kontrastieren und beruhigen. Schreiber spricht hierbei von defensiver (abstrakte) und offensiver (figurativer) Malerei, wobei in letzterer der Inhalt liege. „90 Prozent der Arbeit bestehen darin zu vermeiden, figurativ zu malen. Ich will aber 90 Prozent der Arbeit offensiv nutzen, nicht defensiv. Also habe ich mir gesagt: Der Inhalt muss wieder her. Aber die Qualität der abstrakten Malerei, das überzeitlich Gültige, muss bewahrt bleiben.“ (Katalog, Essay: Schreiber. Zitat: Burger. S. 30)

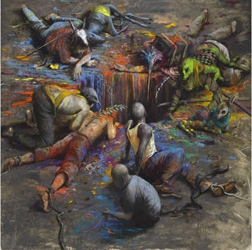

Burgert liebt den Kontrast. Reizt ihn malerisch aus. Spielt inhaltlich mit Widersprüchen. Dort wo es thematisch laut ist, wird es still auf der Leinwand. Dort wo der Intellekt vorherrscht und alles steuerbar wird, will er emotionalisieren und Unordnung schaffen. Für Burgert ist Intellekt ein Werkzeug, das es zu entwickeln gilt. Die Protagonisten in seinem gemalten Welttheater sind Clowns, Harlekine, Schamanen und Könige. Diese werden in der Gesellschaft über Epochen bevorzugt behandelt, denn sie dürfen mehr als alle anderen. Seine skeptische Welthaltung sieht er weder negativ, noch apokalyptisch. Ihm geht es um die Ernsthaftigkeit der existenziellen Prinzipien des Menschen, um den Verfall, den Tod und den damit verbundenen Phänomen der Religion. Die Illusion sei schließlich Teil unserer Realität, sonst würden wir Bilder nicht akzeptieren, so Burgert zum Abschluss, denn in der Kunst wäre es erlaubt Gesetze außer Kraft zu setzen, sie sei ein Experimentierfeld und erlaube uns, uns aufs Neue zu erfinden. „Es darf nicht passieren, dass die dünne Membran der Illusion zerplatzt, denn sonst wäre die Farbe nur noch Farbe und das Bild nur mehr Dekoration.“ (Zitat: Schreiber. S. 31). Dies beschreibt eindringlich die Gratwanderung der Malerei, der sich Burgert aussetzt. Bei zu starkem Chiaroscuro, der Hell-Dunkel-Malerei, wie sie vor allem in der Spätrenaissance und im Barock praktiziert wurde, droht die Semantik des Bildes auseinanderzufallen, bei zu wenig ist die Gefahr der Langweile gegeben. Diese Gratwanderung pflanzt sich auf Burgerts Farbwahl fort. Burgert kleidet seine Figuren, den offensiven, den inhaltlichen Part in Extremfarben mit fluoreszierender Wirkung: kräftiges Gelb, giftiges Grün, vibrierendes Orange und strahlendes Blau, während der defensive Teil, wie bereits erwähnt, in gedämpften hellen und dunklen Erdfarben bleiben. Selbstverliebt umgarnt er seine Figuren mit den in grellen Farbtönen gehaltenen Schleifen, wie wir es im historischen Klischee von Indianern auf Armen und Beinen kennen, bandagiert sie sprichwörtlich teilweise damit und verwandelt sie zu Mumien oder Zombies.

|

|

|

Jonas Burgert: Sand brennt Blatt, 2010. Öl auf Leinwand. Foto © Gunter Lepkowski, Lepkowski Studios GmbH, Berlin |

Auffallend in Burgerts Werk ist die aufgelöste Perspektive durch die aufgehobene Gesetzmäßigkeit der Größenverhältnisse. So entsteht aus vielen Fragmenten ein großes Ganzes. Fluchtpunkte werden durch Löcher und Ritzen marginalisiert und geben ein Gefühl des Bodenlosen. Karin Pernegger bezeichnet sie in ihrem Essay als Quellen und bezieht sich hierbei auf den britischen Ethnologen und Vertreter der symbolischen Anthropologie Victor Turner und seinen Begriff der Liminalität, der den Schwellenzustand beschreibt, in dem sich Individuen oder Gruppen befinden, nachdem sie sich rituell von der herrschenden Sozialordnung gelöst haben. Mit Burgerts Spiel der Machtdispositiven ist auch für Pernegger sein Stil des Widersprüchlichen belegt. Gedachtes und Geschehenes, Traum und Wirklichkeit, Metamorphose und realistische Details, Vergangenes und Gegenwärtiges treffen aufeinander. Burgert, der sich für das Zeitlose in der Kunst entschieden hat, hält das Thema der Politik in der Malerei für gefährlich. Für ihn behandelt grundsätzliches auch das Aktuelle (S.54). Die kräftigen Farben benutzt Burgert als Mittel zur Gegenwart zu gelangen. Die Zeitreise auf der Leinwand verwandelt sich in ein Paintball-Areal, in ein Schlachtfeld der Farben. Die großen und kleinen Figuren erinnern an die Jonathan Swift märchenhafte Welt „Gullivers Reisen“. Die Riesen liegen meist am Boden, während die Kleinwüchsigen noch in versklavter Haltung der Dinge verharren, geben das Bild vom gestrauchelten Giganten und der überlebenden Masse wieder. Von Masse und Macht.

Sowie auch Burgerts Themen zeitlos sind, so bleiben es auch seine Protagonisten. Alter, Geschlecht, Individualität sind neutralisiert. So evoziert Burgert die Assoziation vom Mensch zur Marionette oder zum Tier, vor allem zum Affen. Hans-Peter Wipplinger sieht darin eine komplexe Theaterinszenierung mit Geschehen ohne konkrete Erzählung (S.75). Ganz in der Tradition des Theatrum Mundi, dem Welttheater der Renaissance und des Barocks, das als Metapher für die Eitelkeit und Nichtigkeit der Welt gebraucht wird, widerspiegelt sich auf Burgerts Ölgemälde das Drama des Lebens, der Menschheits- und Weltgeschichte. „Eine träge Gelassenheit dominiert dabei die Szenerie, eine Atmosphäre der kühle und gedämpften Aggressivität zugleich liegt in der Luft.“ (Zitat: Wipplinger. S.77)

Die surreale Fantasie- und schwebende Traumwelt der Jonas Burgert gibt Zeugnis über den Verfall gesellschaftlicher Werte, Entfremdung und Kommunikationsunfähigkeit und kann als kritisches Manifest gegenüber der postmodernen Welt interpretiert werden.

Fazit: Eine großartig konzipierte Ausstellung.

Zum Künstler

Es bleibt Jonas Burgert zu wünschen, dass der Lebendversuch nicht bei einem Versuch bleibt. Denn wie Honoré de Balzac so schön sagte: Ruhm ist ein Gift, das der Mensch nur in kleinen Dosen verträgt.

Insofern wird sich weisen, ob Burgert sich im Stress der Auftragsliste nicht verkitscht. Möge also, wie Daniel J. Schreiber es formulierte, die Membrane der Illusion seiner Werke auf keinen Fall zerplatzen!Ansonsten stehen ihm die Türen zum Metier des Regisseurs und Filmemachers immer noch offen.

LitGes, Mai 2011