Mahnmal Viehofen: Catrin Bolt und Tatiana Lecomte. Bericht: Ingrid Reichel

|

Ingrid Reichel

|

Es sind die schrecklichen Geschehnisse vor 65 Jahren, die uns an diesem lauen Sonntag, den 14. November im Naherholungsgebiet der St. Pöltner in der Seedose, dem Lokal am Viehofner See zusammenbrachten: zur Eröffnung des Mahnmals Viehofen.

Ein Mahnmal, das a) an das Zwangsarbeitslager für ungarische Jüdinnen und Juden (Viehofner See) und an das nahe gelegene b) Zwangsarbeitslager der c) Glanzstoff-Fabrik (Ehemaliges Lager der Glanzstoff-Fabrik) während des II. Weltkriegs in den Jahren 1942-1945 sowie an das Massengrab am städtischen Friedhof erinnern soll.

Die ungarischen Juden und Jüdinnen wurden eingesetzt, um den örtlichen Fluss Traisen zu regulieren. Die vorwiegend aus Polen, Ukraine und Russland stammenden Deportierten wurden zur Umschulung und zur Arbeit in der Glanzstoff-Fabrik eingesetzt. (Zur Info: Nicht weit von diesen Orten des Grauens befand sich auch ein Kriegsgefangenenlager, das hier nicht thematisiert wird.)

Anlass war ein von der Stadt St. Pölten und vom Land NÖ (Kunst im öffentlichen Raum NÖ, www.publicart.at) gemeinsam ausgetragener internationaler offener Kunstwettbewerb mit einer Abgabefrist vom 08.06.2009. Eine zehnköpfige Gutachterkommission [1] bestehend aus Mag. Thomas Pulle, Direktor des Stadtmuseums St. Pölten, Dr. Martha Keil, Leiterin des Instituts für Geschichte der Juden in Österreich, sowie Kunsthistorikern, Künstlern, Architekten und Baudirektoren entschied laut Wettbewerbsunterlagen am 22.06.2009 nach folgenden Kriterien: künstlerische Qualität, Eingehen auf die künstlerische Aufgabenstellung, Realisierbarkeit innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens, technische Machbarkeit sowie Betriebs- und Instandhaltungsaufwand. Weiters habe das Gremium die eingereichten Wettbewerbsarbeiten zur Realisierung zu empfehlen. [2]

Ursprünglich waren drei Preise mit Preisgeldern in der Höhe von 5000.-, 3000.- und 2000.- Euro ausgeschrieben. Vorgesehen waren „bei einer Realisierung der künstlerischen Maßnahmen ein Gesamtbudget von 80.000.- Euro (inkl. aller Nebenkosten).“

Die Jury entschied sich jedoch zur Umsetzung zweier Einreichungen, die ex aequo den ersten Preis [3] zugeteilt bekamen: Die Projekte der Künstlerinnen Catrin Bolt und Tatiana Lecomte. [4]

Nach 65 Jahren des Schweigens wusste man zwar im Groben Bescheid, aber von keinen Details, da das Gelände lange im Privatbesitz war, so Bürgermeister Mag. Matthias Stadler in seiner Eröffnungsrede. Der Prozess der Verarbeitung sei noch lange nicht abgeschlossen, es mache ihn schwer betroffen, denn der letzte Moment, Zeitzeugen zu befragen, wäre gekommen. Sein Dank gelte Mag. Manfred Wieninger [5], der bei den Wasserwerken recherchierte und ein paar Zeitzeugen, die sich meldeten, interviewte. Bis dato gab es keine Veröffentlichung über die beiden Zwangsarbeitslager und das Massengrab. Dabei begann es bereits 1997 mit einem Brief von Rózsi Halmos, einer Überlebenden des jüdischen Zwangarbeiterlagers, adressiert an die jüdische Gemeinde St. Pölten, die es nicht mehr gab, und der deshalb nach dem Magistrat St. Pölten an das Institut für Geschichte der Juden in Österreich [6] weitergeleitet wurde. Laut Wieningers Bericht war „60 Jahre über das Thema der jüdischen, aber auch polnischen, ukrainischen, russischen usw. Zwangsarbeiter im damaligen Groß-St. Pölten keine einzige Zeile publiziert worden, nicht einmal das Wort Zwangsarbeiter hatten die Lokalhistoriker vor mir niedergeschrieben.“ (Zitat aus: „Wir leben eh nicht mehr lang. – Das Lager St. Pölten-Viehofen“ von Manfred Wieninger, nachzulesen auf

http://www.mahnmal-viehofen.at/docs/Wir%20leben%20eh%20nicht%20mehr%20lang.pdf)

Spätestens 1997 hätte man auf Grund der Nachfrage um den Standort eines Grabes und der Beschreibung des Zwangsarbeiterlagers seitens der Stadt und des Landes NÖ mit den Recherchen beginnen müssen. Trotzdem macht man heute im Jahr 2010 gute Miene zum bösen Spiel und bedankte sich bei der Eröffnung des Mahnmals gegenseitig für die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land. Was könnte man unter diesen Umständen auch anderes tun?

Mag. Raimund Fastenbauer, der in seiner Funktion als Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) zur Eröffnung erschien, hielt eine kurze und prägnante Rede. Er sehe die Eröffnung des Mahnmals zum Gedenken der ermordeten Juden als würdiges Begräbnis. Ziemlich nüchtern sprach er nach seinen Worten des Dankes und der Anerkennung ein paar rückblickende Worte der Kritik. Dabei gehe es um den verfehlten österreichischen Bildungsauftrag seitens der Politik in den letzten 60 Jahren. Er selbst maturierte 1968 und weiß, wo der Geschichtsunterricht in Österreich geendet hat. Österreich sei ein Land der Opfer und Täter. Fastenbauer verwies auf die alljährlichen Kranzniederlegungen der gefallenen Soldaten. Der 6 Millionen Ermordeten könne man (nur) privat gedenken. Fazit seiner Rede war: Besser spät als nie: „Es ist ein Gedenken mit moralischer Klarsicht, damit sich das Negative nicht wiederhole: Niemals wieder!“ Er schloss seine Rede mit dem hebraïschen Totengebet, welches er anschließend auf Deutsch vortrug.

Die Geschichte könne sich in eine Landschaft einzeichnen, stellte die Kuratorin des Projekts Mag. Cornelia Offergeld in ihrer Rede fest. Dabei bezog sie sich auf das psychologische Phänomen, wenn Menschen ein Konzentrationslager besuchen, automatisch durch ihre Betroffenheit schweigsam werden.

Hier sei ein neuer Weg beschritten worden künstlerisch mit Erinnerung und Mahnmal umzugehen, bestärkt sie die Entscheidung der Jury. Offergeld erläutert kurz die Funktion von Denkmälern und Mahnmalen, die Trauer- und Versöhnungsarbeit ermöglichen, kollektive Vorgänge in Bewegung setzen, Erinnerungen wachrufen und Trost geben können. In Österreich fand erst in den 80er Jahren Geschichtsaufarbeitung statt, nicht zuletzt waren es Arbeiten von den Künstlern Hans Kupelwieser und Valie Export, die dies ermöglichten, so Offergeld. Die Umsetzung von Bolt und Lecomte seien als aktive Handlung zu sehen und ein Aufruf an die Bevölkerung zur Auseinandersetzung mit der eigenen geschichtlichen Orientierung sowie eine Aufforderung zum Mitdenken. Dies geschehe alles ohne Pathos. Die beiden Künstlerinnen stehen hinter ihren Projekten und nicht im Rampenlicht. Für die Kuratorin stellt sich die Frage: Wie ein Mensch so viele Reaktionen auf sich nehmen kann? Künstler nehmen mitunter die Rolle des Psychiaters ein, viele Emotionen werden ihnen gegenüber freigelassen.

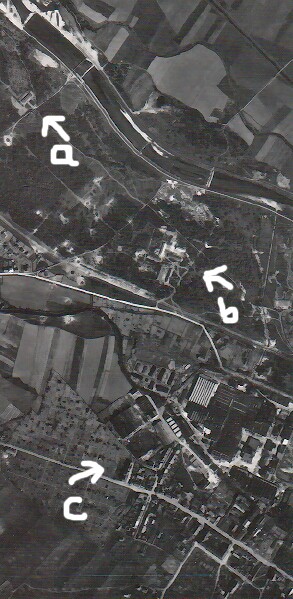

Die 1979 in Kärnten geborene und in Wien lebende Catrin Bolt geht mit ihrem Konzept der Orientierungstafeln auf die Gegenwart ein. Gerade in Freizeitarealen werden diese gerne genutzt, um den Standort zu lokalisieren, nach dem Motto: Sie befinden sich HIER.

Bolts Orientierungstafeln bestehen aus einer Luftbildaufnahme vom Standort, aufgenommen im April 1945, wo eindeutig die Lager zu sehen sind. Dieses Foto stammt aus dem amerikanischen Nationalarchiv in Maryland und entstanden (laut Einladungskarte am 11.04.1945) aus einem Aufklärungsflugzeug nach dem Bombenangriff der Amerikaner gegen das Nazi-Regime. Insgesamt sind fünf Tafeln vorgesehen, auf denen die Baracken der Arbeitslager sowie Teile der Strecke des Todesmarsches samt Legende eingezeichnet werden sollen. Durch ein Ätzverfahren werden die Fotos auf Metalltafeln eingeritzt. Weiters steht in der Projektbeschreibung: „Für das Massengrab sieht Catrin Bolt die Entfernung der Kreuze und die Errichtung von mehreren Grabsteinen vor, auf denen die Namen der Verstorbenen festgehalten werden, sowie Texttafeln, die weiterführende Informationen zu Todesursachen oder Erinnerungen der Hinterbliebenen festhalten.“

Die 1971 in Bordeaux geborene und ebenfalls in Wien lebende Künstlerin Tatiana Lecomte überzeugte die Jury mit einer konzeptuellen und interaktiven Arbeit. Ein Tagebucheintrag vom 28. April 1944 des auf Gut Antonshof bei Schwechat und in Floridsdorf internierten 14-Jährigen György Stroch aus Szolnok, der Anfang Mai 1945 in Hofamt Priel (NÖ) ermordet wurde, gab den zündenden Funken: „Postkarten können wir eine pro Person schreiben“. Auf den einzelnen Postkarten musste folgender Satz stehen: „Ich bin gesund, es geht mir gut.“ Dieser Fund inspirierte Lecomte zu ihrem Postkartenprojekt. Sie entschloss sich verschiedene idyllische Aufnahmen von den drei Standorten zu machen: vom Naherholungsgebiet der Viehofner Seen, von dem von Pflanzen überwucherten Areal des ehemaligen Zwangsarbeitslagers der Glanzstoff und von einem saftigen Rasen, worunter sich das Massengrab befindet. Diese Postkarten beschriftet sie eigenhändig mit dem obligatorischen Satz „Ich bin gesund, es geht mir gut.“ und möchte sie an die Hälfte der wahlberechtigten Einwohner von St. Pölten verschicken (angeblich sollen es 20.000 sein).

Zum Zeitpunkt der Eröffnung konnten allerdings nur provisorische Tafeln aufgestellt werden, aus Irrtum seitens des amerikanischen Nationalarchivs schickte man Bolt die falsche Aufnahme. Das Stadtmuseum konnte aushelfen. Die versprochenen Legenden auf den Tafeln sind jedoch zurzeit inkomplett. Es fehlen: Urheber, Archiv/Quelle, Datum der Aufnahme, Maßstab usw.

Weiters wurden bei der Eröffnung nichts von den Grabsteinen erwähnt, die ja den dritten Blickpunkt des Mahnmals ausmachen sollten. Auf Nachfrage gab der Leiter des Stadtmuseums, Thomas Pulle, bereitwillig Auskunft: Dieser Teil des Projekts wurde noch nicht durchdiskutiert. Man sehe ihn als zweiten Schritt, die Aufgabe des Wettbewerbs vollständig zu erfüllen. Die Tafeln würden, so das Budget reiche, nächstes Jahr realisiert werden.

Bei seiner Eröffnungsrede sprach Thomas Pulle die Schwierigkeiten beim Projekt von Tatiana Lecomte an. Erst 1000 Postkarten konnten verschickt werden, nun ist es zum Stillstand gekommen. Dabei geht es um die Auslegung des Datenschutzrechts.

Die Errichtung eines Mahnmals nach immerhin 65 Jahren scheint in St. Pölten im Land Niederösterreich zu einem Hindernisparcours auszuarten. Die Intension, der gute Wille, die Vergangenheit zu verarbeiten, wird zu einem undurchsichtigen Vorhaben und führt zur Absurdität.

Argumentation:

Hatte man zu Beginn der Ausschreibung unter regionalen Künstlern gemutmaßt, dass dieser Wettbewerb nur ein/e Architekt/in gewinnen könnte, war man von der Wahl der Jury zunächst überrascht. Offensichtlich ist, ohne die beiden Projekte in ihrem positiven psychologischen Beitrag mindern zu wollen, dass dem guten Willen zum Mahnmal schon gleich nach der Ausschreibung das Budget ausgegangen sein muss. Hier hat man die beiden günstigsten Varianten als ex aequo Gewinner erkoren. Und nicht mal hierfür hat man ad hoc das Geld parat. Wo sind die in der Ausschreibung genannten 80.000.- Euro? Was ist passiert?

„Um mein Vorhaben innerhalb eines Jahres zu vollenden, ist es notwendig, täglich 50 bis 60 Postkarten zu schreiben.“ schreibt Lecomte in ihrer Konzeptbeschreibung auf der für das Mahnmal Viehofen eingerichteten Homepage: www.mahnmal-viehofen.at

Wenn man den Inhalt des Projektes ernst nimmt, warum hat man sich nicht an Schulen gewandt? Mit Schülern als interaktive Teilnehmer hätte man sehr schnell die Postkarten beschriften können und zugleich wäre man dem so nachholbedürftigen geschichtlichen Bildungsauftrag etwas näher gekommen. Die Postkarten sind laut Fotonachweis auf der Homerpage mit einer 55 Cent Marke frankiert. Das ergibt die Gesamtsumme von 11.000 Euro Portogebühren. Es stellt sich die Frage, ob der Mahnmalwettbewerb zur Förderung der Post vergeben wurde. Bei einer Massenaussendung (bereits bei 400 Stück möglich) würden sich die Kosten halbieren. Die Datenschutzprobleme hätte man sich ganz einfach ersparen können, wenn man sich gleich an das öffentliche Telefonbuch gehalten hätte. Was passiert nach dem Postkartenerhalt? Bei genauer Reflexion ist diese Aktion nichts anderes als ein Mahnmal im Wert eines gefüllten Kleinfamilien-Altpapier-Koprophors von 80 kg, der allerdings c.a. 16.500.- Euro gekostet hat (grob gerechnet samt Druckkosten der Postkarten). So gesehen kann hier wirklich nicht von einem würdigen Mahnmal die Rede sein. Vielmehr ist hier eine überteuerte einmalige Aktionskunst finanziert worden und die Wahlentscheidung des Gremiums kann als Torschlusspanik gesehen werden.

Zusätzliche Kritik an dem Postkartenprojekt ist, dass der Quellenhinweis des handgeschriebenen Satzes fehlt, obwohl es sich um ein Zitat handelt!

Bezüglich der Orientierungstafeln bedarf es einer zusätzlichen Orientierungstafel, damit man auch zu ihnen findet. Nach meinem Spaziergang von 1, 5 Stunden habe ich gerade vier von fünf Tafeln gesehen.

Dass man zur Aufstellung von Orientierungstafeln eine künstlerische Hand braucht, ist der zweite schwere Kritikpunkt an diesem Mahnmal. Wären sie nicht seitens der Stadt und des Landes schon seit langem obligatorisch gewesen? Denn in und um St. Pölten erinnert uns nichts mehr an all diese schrecklichen Geschehnisse. Dort wo einst das Arbeitslager für ungarische Jüdinnen und Juden platziert war, ließ die damalige (mittlerweile verstorbene) Gutsbesitzerin Franziska Kuefstein (einstige Gräfin von Kuefstein) 1966 eine Sand- und Schottergewinnungsanlage errichten, die bis 1985 durch den Pottenbrunner Unternehmer Karl Paderta in Betrieb gehalten wurde. Die durch den Abbau gewonnenen zwei Seen sind in der Bevölkerung noch heute als Paderta-Seen bekannt. Nach dem Tod der Gräfin erstand die Stadt St. Pölten von den Erben aus einer Konkursmasse die Ländereien im Jahre 2003, so Bürgermeister Stadler in seiner Eröffnungsrede, und man begann 2006 mit der Umsetzung des Projekts Naherholungsgebiet Viehofner Seen. Laut einem Wikipedia Eintrag erhielt die Stadt St. Pölten die Seen als Gegenleistung zu den Aufschließungskosten der Gartenstadt am Kremser Berg. Der Zitat- und Quellennachweis (Punkt 3) von www.st-poelten.spoe kann jedoch nicht mehr eingesehen werden. Gleich nach dem Krieg wurde das Holz der Baracken von der Bevölkerung als Brennholz verwendet. Nur ein paar Betonpfeiler auf dem Privatgelände, wo das Lager für die Ostarbeiter errichtet war, sind die übrig gebliebenen stillen Zeugen des Naziverbrechens aus dem II. Wertkrieg.

Fazit zur aufwendigen Wettbewerbsausschreibung und zur Teilrealisierung des Mahnmals Viehofen:

Zu spät und zu wenig kompetent in der Ausführung!

Begrüßenswert ist der Diskussionsabend um das Mahnmal Viehofen am Mittwoch, den 24. November 2010 um 20 Uhr im Stadtmuseum St. Pölten (Prandtauerstr. 2) mit Mag. Catrin Bolt, Dr. Martha Keil, Univ.-Prof Hans Kupelwieser, Dr. Susanne Neuburger, Dr. Heidemarie Uhl und Mag. Manfred Wieninger, als Moderator tritt Dr. Peter Huemer auf.

Hinweis:

Ausstellung zum 20.-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft:

„Die jüdische Gemeinde in Brünn und St. Pölten“

13.11.-10.12.2010, Foyer des Rathauses St. Pölten (Mo-Do: 7-17 Uhr; Frei: 7-13 Uhr)

[1] Gutachterkommission: Mag. Thomas Pulle (Direktor des Stadtmuseums St. Pölten), Dr. Martha Keil (Institut für jüdische Geschichte Österreichs), Prof. Dr. Hildegund Amanshauser (Kunsthistorikerin), Dipl. Ing. Friedrich Fischer/ Baudir. Dipl. Ing. Peter Morwitzer (Landesbaudirektor), Dipl. Ing. Wojciech Czaja (Architekt), Mag. Norbert Fleischmann (Künstler), Dr. Brigitte Huck (Kuratorin), Christian Kobald (Künstler), Dipl. Ing. Dr. Wolfgang Krejs (Stadtbaudirektor, Krems), Mag. Andrea van der Straeten (Künstlerin)

[2] Wettbewerbsausschreibung: www.mahnmal-viehofen.at/docs/Wettbewerbausschreibung.pdf

[3] Die beiden Gewinnerinnen erhielten jeweils 4000.- Euro. Der 3. Preis (2000.- Euro) ging an die Architektin Judith Engelmeier aus Dresden mit einem Entwurf von 20 Stufen unter dem Wasserspiegel als kontemplativen Gedenkraum, der von drei Seiten vom See umspült ist.

[4] Die Preisverleihung fand bereits am 14.09.2009 im Stadtmuseum St. Pölten statt. Die 12 besten Entwürfe wurden vorgestellt: Catrin Bolt, Matthias Braun, Ulrich Brüschke, Bernhard Cella, Judith Engelmeier, Tatiana Lecomte, Aron Itai Margula, Hansjörg Mikesch, Nicole Six & Paul Petritsch zusammen mit Jeanette Pacher, Ulla Rauter, Rene Rheims und Peter Sommerauer

[5] Mag. Manfred Wieninger: Magistratsbeamter und Krimiautor (Marek Miert Krimi)

[6] Das Institut für Geschichte der Juden in Österreich existiert seit 1988 und ist in der ehemaligen Synagoge in St. Pölten untergebracht. www.injoest.ac.at

LitGes, November 2010